今回はその大山さんに、団地R不動産をご覧の皆さんにお薦めの団地本を紹介してもらいます。

団地にまつわる作品は小説、映画などたくさんありますが、今回取り上げるのはマンガ。

そこに描かれた団地の生活から、社会の中で団地がどんな場所としてイメージされているのかを見てみます。

写真は、大山さんの本『団地の見究』(東京書籍)より「都営平井三丁目アパート」

昨今、古い団地をリノベーションして楽しく暮らすということが普通になりつつある。団地好きとして、これはとてもうれしい。言うまでもなくこれはR不動産による取り組みの成果のひとつなわけだが、そこにはぼくも一役買っていると自負している。ぼくは10年以上前に団地の写真ばかりを並べたウェブサイト(その名も「住宅都市整理公団」)を開設しその後「団地の見究」(東京書籍)という写真集も出した。世間では「団地マニア」として名を売っている人間だ。「団地っておもしろいよね」ということを言い続けてきたぼくの活動が、少なからず影響しているのではないかと思うのだ。えっへん!

今回お話ししたいのは、このような団地に対するイメージの移り変わりについてだ。団地の魅力が再発見されたのはぼくの力によるものだ! と自惚れたくなるぐらい、ぼくが団地に興味を持ちはじめた時期と団地のイメージが格段によくなったそれとが一致しているのが面白い。具体的には1990年代後半のことだ。なぜだろうか。たぶん、団塊ジュニアの世代が発言力・影響力を持ちはじめたのがこの頃で、それが原因のひとつではないか。

団地で生まれ育ったこの世代は、その親の世代とは異なる団地のイメージを持っている。かつて住民が「華の団地族」などと呼ばれた華やかな時代から、必ずしも良い印象を持たれなくなった時代へと、団地のイメージは半世紀の間に急激に変わった。その移り変わりの渦中にあって団地を住まいとして選択した世代は、あっけらかんと「団地って良いよね」とは言い難いだろう。

そこに、物心ついたときから団地がそこにある世代が生まれる。彼らにとって団地は自分が育った場所、あるいは友達が住んでいてよく鬼ごっこをした場所だ。単純に懐かしい場所なのだ。社会的な位置づけや歴史を知る前に刻み込まれた思い出が、大人になって「団地もいいんじゃない?」と言わしめる。団地の耐久性に価値観がようやく追いついたと言うべきか。3周目ぐらいの世代になって団地は正真正銘の社会資本になったのだと思う。おおざっぱに言って、団塊の世代が高度経済成長と共に新たなライフスタイルを実践していった世代だとすると、その子供たちは親とその後の世代(特にバブル)が見放したものに新たな価値を見出す世代ではないかと思うのだ。

と、以上はぼくの勝手な想像だ。ちゃんとした調査をしたわけではなく、単なる推測。この記事は論文ではないのである。とは言え、このような時代・世代ごとの団地のイメージの移り変わりを多少説得力のある形で見せたいと思う。それが本記事の狙いだ。そこで、各時代の団地が登場する物語作品からそのイメージを読みとって並べてみよう。今回対象とするのはマンガだ。物語には映画、小説、歌詞など様々なものがあるが、なぜマンガを選んだのかというと、えーと、それは面白そうだからだ。取り上げる点数も代表的なもの数作品だけで恣意的であることをお断りしておく。繰り返して申し上げるが、この記事は論文ではないのである。

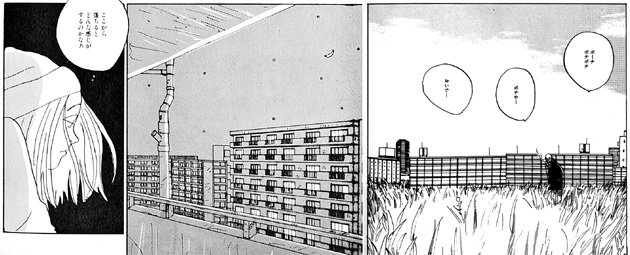

『リバーズ・エッジ』: © 岡崎京子/宝島社

団地が登場するマンガと言えばこれだろう。発表されてすでに30年経っているが、その存在感は圧倒的だ。本作がいまだに団地マンガの代表作として深く記憶に残っている理由は、そこに描かれた団地が、まさに80年代までの団地に対するネガティブなイメージを総まとめするものだったからだ。

例えば団地映像作品としてすぐに連想される「団地妻シリーズ」の第1作「団地妻~昼下がりの情事」は1971年公開だが、そこではすでに「狭いコンクリートの箱の中に押し込められて息が詰まりそうだ」というセリフが登場する。このような団地への負のまなざしを、超能力者同士の戦いによって棟がどんどん壊されていくという衝撃的なビジュアルで表現している。

バブルに向かってまだまだ右肩上がりの未来を信じることができた時代にあって、住宅は「郊外の庭付き一戸建て」が理想とされたこの時期。今振り返れば団地へのこのような負のまなざしは、いささか短絡的で不当であったと思える。このような不遇の時代をじっと耐え今に至ったのだと思うと、団地のけなげさにじんとくる。

登場する超能力者である2人の主人公のうち片方は65歳の老人で、この作品が発表された年と物語内の時代が同じであるとするならば、彼は大正生まれ。もう一人のほうは小学生の女の子。つまり、団塊ジュニアに相当する。団地が出現する以前の世代と、団地で生まれ育った世代が、団地を挟んで対決する。なかなか意味深ではないか。ちなみに作者の大友克洋は1954年生まれ。団塊世代の後、いわゆる「新人類」と呼ばれた世代の最初の頃に属する。

さて、90年代の団地はどのように描かれているだろうか。ひとことで言うと「リセット」だ。70年代から80年代とネガティブなイメージを負ってきた団地が、ここへきてニュートラルになった。ことさら批判的でもなく、かといって再評価ってわけでもない。「無」だ。たぶんみんな団地をどう扱ったらよいのか分からなくなっていたのではないか。「童夢」からほぼ10年後の93年から連載が始まったこの『リバーズ・エッジ』にそれを見ることができる。

この作品には、団地だけではなく、工業地域の風景も頻繁に出てくるがやっぱりそれらに対する批判はない。主人公は「もう10年も住んでいるのに、団地からの眺めに慣れることがない」という趣旨のことを言う。そして物語の最後に引っ越して団地を出て行く。もちろん、岡崎京子という当代の鬼才の作品なので、このマンガをもって、時代を語るのは無理がある。しかしそれでも「死体を見ることで自分たちが生きているということをかろうじて実感できる」という主人公たちのメンタリティは当時の雰囲気をよく表していると思う。

その後現在に至る日本の社会状況前夜の、いわば凪のような状態だ。あれだけネガティブなイメージを纏っていた団地もまた、この時代にいったんリセットされたのだとぼくは思う。さらに10年後の『団地ともお』で一変する団地イメージの、いわば助走期だ。

『団地ともお』: © 小田扉/小学館 スピリッツコミックス

『リバーズ・エッジ』からちょうど10年後に連載開始の『団地ともお』は、今日の団地イメージの一端をよく表した作品だ。ネガティブなイメージにしろ、「無」の状態にしろ、これまでの団地はそれが描かれた当時の状況をよく表していた。ところが、この作品で描かれる団地は「ノスタルジー」なのだ。どういうことかと言うと、「かつての隣近所とのコミュニケーションが豊かであった時代」という、同時期に大ヒットした映画『ALWAYS 三丁目の夕日』(2005年)に代表されるような昭和ノスタルジーを再現しているのだ。舞台は現代だが、そこに団地を設定することでその内部にいわば「昭和」を出現させている。

物語は、特に大きな事件が起こるわけではない、いわば「小学生男子あるある」とでも言うべき日常系ギャグマンガなので、舞台設定が誇張されているのは当然だとしても、このような「ほのぼのとした人付き合いがありそう」と思わせる場所として団地を利用する、というのは『童夢』や『リバーズ・エッジ』の時代にはあり得なかった。2000年代における団地イメージの大転換である。

いよいよ2010年代に突入。その名も『少女公団アパートメント』というこのマンガは、団地を舞台にした日常系4コマだ。『団地ともお』以降のほのぼのした団地のイメージを舞台設定とする作品のひとつだが、他の団地マンガと異なるのは作者の団地愛があふれ出している点だ。まさにR不動産が勧めている「団地で豊かに暮らすこと」が積極的に描かれている。扉や、窓、ベランダなどの団地特有ディテールの楽しい話題は、R不動産ファンに向けて描かれているのかと思うほどだ。「自分が住んでるのと同じ号室ってさ、なんか気になんない?」というセリフなど「わかるわかる!」と頷きまくった。

ぼくがこのマンガで一番好きな話は「団地で迷子になる」という定番ネタだ。無個性な建築ゆえ、と様々な物語で批判的に扱われるこの迷子ネタだが、このマンガは違う。第1話目で団地に初めてやってきた主人公は迷子になるが、そこに暮らし住民たちと仲良くなるうちに、一見みんな同じに見える団地が実は個性豊かだということを実感する。これは団地愛がある人ならではのストーリーだ。そして1巻最終話では、こんどは主人公が新たにやってきて迷子になった登場人物を案内するのだ。「わたしも最初はそうだったよ」と。すばらしい!

かつてのネガティブなイメージがいったんリセットされ、ノスタルジー的に評価された後、半世紀を生き延びた建築ならではのあたらしい価値が発見された団地。未来はどうなのだろう? それに答えているのがこのマンガだ。

舞台は近未来。登場する子供たちが使っている携帯装置なども未来的で、ロボットも登場する。しかし、主人公が住んでいるのは今と全く同じ姿の団地なのだ。しかもその団地が物語中重要な装置として機能する。これがほんとうにワクワクする演出なのだ。ぜひ読んでみてほしい。

面白いのは、登場するその団地がご存じ阿佐ヶ谷住宅である点。残念ながら先日取り壊されてしまったこの名作団地が、この物語の中ではそのままの姿で住まわれている。作者の今井哲也さんは、あるインタビューで「未来の設定なので、ほんとうは阿佐ヶ谷住宅はもう無いはずなんですけど『わくわくする未来』のひとつして残っていたらいいな、と」と語っていた。これにぼくはすごく感動した。

多くの物語で、未来の風景は現在とは異なる街並みとして描かれてきた。既存の古い建物が壊され、それらが時代の最先端を行くビルに置き換わることがすなわち未来なのだと。しかし、いうまでもなく未来とは過去と現在の上に成立しているものだ。更新と断絶ではなく、過去と現在そして今後を分けることなく評価するのが本来あるべき未来なのではないか。団地が目指したのは「住インフラ」だったはずだ。インフラはストックだ。都市の中にある面積を持って確保された街だからこそ、可能性がたくさんある。

『ぼくらのよあけ』は、団地が安易なイメージ装置ではなく今もぼくらの街にあって、長い歴史とこれからの未来を持つインフラなのだということを表現している。古い団地が壊されずに残り、今のやり方で新たに住まわれることがわくわくする未来なのだ。ぼくらは今ようやくそういう時代に生きている。

あまり世代論でまとめるのもどうかと思うが、ある程度「なるほど」と思っていただけたのではないか。ひとつ確実に言えるのは、団地はこれからが本番! ということだ。ぼくも引き続き団地を愛でていくし、R不動産もそうだろう。そしてたくさんの物語が今後団地を魅力的に描いていくことを期待しよう!